Кинокартина Бараса Халзанова «Открытие» 1973 года так и не стала открытием для огромной армии отечественных телезрителей. Фильм после показа признали неудачным, наградили третьей категорией, не дав ему широкий прокат по кинотеатрам страны. А потом и вовсе зашвырнули куда подальше. Жаль, что этот шедевральный фильм пылится и сейчас на полке, и его совершенно не показывают по телеканалам. И вообще к нему нет интереса у ютуберов и ностальгирующих по прошлому немолодых юзеров. Если о нём сейчас и вспоминают, то исключительно благодаря усилиям Ф. Раззакова, который нам поведал о персональном конфликте на съёмках между Ириной Печерниковой и Виталием Соломиным.

Впрочем, даже бы если фильм был принят публикой, то последующий отъезд из страны талантливого сценариста Э. Тополя всё равно бы утопил его.

Чем же так раздражал этот фильм наше киношное начальство? Вроде в то время тема учёных в кино была в фаворе, а тема временны’х фильмов и сериалов от «люльки до могилки» типа «Строговых», с историко-революционным наполнением тем более была популярна.

Но в «Открытии» уж больно всё было обнажённо. Это фильм-исповедь учёного, его морально-этические переживания, разговор с самим собой. Его революционная молодость, что давно уж покрылась панцирем академика, который стал философствовать о смысле жизни и науки чрезмерно свободно, возможно кого-то из киночиновников сильно обеспокоило.

Кстати про обнажённость. В фильме было несколько постельных сцен с максимально неприкрытыми Печерниковой и Соломиным, которые были вырезаны из картины. А жаль. Ведь каждый кадр с божественной Ириной Печерниковой в нашем кино на вес золота. А получилось что любовные переживания и чувства героини в картине замыкались лишь обильным табакокурением. Пожалуй здесь актриса переплюнула даже свою Марию Васильевну Татаринову из «Двух капитанов», где она с мундштуком не расстаётся.

Наверно эти постельные сцены и привели к конфликту двух незаурядных артистов. Может весёльчак по жизни, по-сибирски открытый Виталий Мефодьич, где-то там под одеялом неаккуратно за мягкое место ущипнул актрису с голубой кровью и неприступным характером. Может что ещё было, что неведомо. Но вскоре актёры перестали разговаривать и стали обоюдно отказываться вместе идти в кадр. И если посмотреть фильм, то это сразу бросается в глаза. У актёров в фильме большая любовь, а вместе в кадре они практически не появляются.

Но в одной сцене просто никак друг без друга было не обойтись. Речь идёт о сцене прощания в аэропорту, когда герой Соломина, разжалованный собственным отчимом, едет в Сибирь открывать месторождения известняка. Для съёмок этой сцены даже вызвали дипломатичного Эдуарда Тополя. Он провёл доверительные беседы с артистами и вроде как уладил конфликт. Но это было ровно до момента режиссёрской команды «Мотор». Печерникова на реплику Соломина ответила гробовым молчанием. Молодой бурятский талант, режиссёр картины Барас Халзанов закричал в отчаянии: «Да прекратите вы друг друга сажать на задницу!». «Я буду сниматься, если вы уберете из кадра Соломина. Я не могу его видеть перед собой. Поставьте вместо него кого угодно или станьте хоть сами. И я вам всё сыграю!», — в ярости ответила И. Печерникова.

И тут Печерникова сама оседлала ситуацию. Она подошла к Э. Тополю, взяла его за руки и тут же, не сходя с места, произнесла свой монолог, буквально вонзившись взглядом в глаза сценариста. Причем проделала это так вдохновенно, что у Тополя аж дыхание перехватило. И самое главное, что расторопный режиссёр успел её крупный план в этот момент заснять. Барас закричал под конец сцены: «Боже, это же именно то, что нужно! Снято!».

Самым обидным для Соломина было обвинение Печерниковой в том, что он недоучка, кустарь, случайно оказавшийся в актёрской профессии. И вот этот «недоучка» тянул в фильме целых три актёрских линии. Сыграл отца Каточкина в молодости в 1920-е годы, Каточкина-сына и Каточкина в возрасте перед гибелью в лаборатории в 1944 году.

В отличии от этой драматичной пары в картине играла пара старых друзей, которых телезрители заочно давно переженили: Жанна Прохоренко — Владимир Ивашов. Ну, тут просто идиллия в личных отношениях. И это несмотря на то, что герой Ивашова убивает в итоге героиню Прохоренко из мести к главному герою.

Когда смотришь на Ивашова в роли, то диву даёшься: да он ли это сам? Наконец-то ему представилась возможность спрятаться от своей узнаваемой внешности за окладистой бородой. Но парадокс роли гораздо глубже.

Сама по себе она уже таит в себе секрет перевоплощения. Бывший студент горной академии, следовательно интеллигент, человек образованный, превращается в тёмного таёжного кулака, не столько по социальному положению, сколь по облику, по психологии — скрытного, расчетливо-злобного, какого-то кряжистого, похожего на тех сибирских, уральских купцов, что смело, безнаказанно ворочали людьми и миллионами, дичали, богатели и ненавидели каждого, кто посягал на их добро. И это внутреннее перевоплощение героя очень убедительно сыграно актёром. Получился вылитый Кафтанов из «Вечного зова», только возрастом моложе.

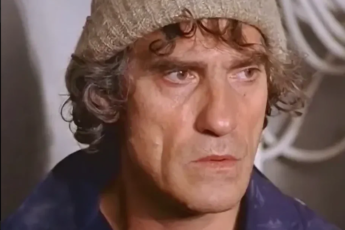

А как вдохновенно играет наш любимый Михаил Кононов! И самое смешное, что это всё снималось параллельно с «Большой переменой», где он такой увалень. А тут он рыкает на рабочих-зэков. А какой звериный взгляд у него. Аж мурашки бегут по коже. Небритый, обросший в таёжных буднях, молодой учёный, который ещё помимо науки несёт знамя революции в непросвещённые массы. Прямо Павка Корчагин. Хотя чем-то эта роль визуально напоминает его потрясающую работу в «Таёжной повести», где он блистательно сыграл Акима.

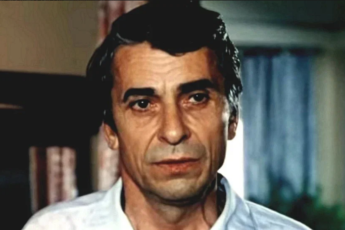

И не смущает, что Кононов говорит голосом нашего Шурика (А. Демьяненко). Героя Кононова в старости играет Д. Банионис. А Банионис и Демьяненко, долгоиграющая смесь внешности и голоса, всегда неразлучны. Последний почти везде как ниточка за иголочкой бежит за первым. А в «Открытии» пришлось Демьяненко и Кононову и Банионису подарить свой голос.

Банионис с голосом Шурика сыграл много скучных русских производственников, следователей, но мало где он был так пронзителен как в «Открытии». Есть в этом фильме какая-то особая атмосфера. Хотя многим наверно показалось, что сюжет не доведен до логического конца — кончается тем, чем и начинается. Герои весь фильм заняты открытием нового химического элемента — мифического анселия. Этот фтористый анселий унёс жизни близких друзей главного героя, уничтожил целую установку в горах Сибири. Конечно тут напрашивался обычный сюжетный поворот в конце — открытие анселия и радость всех под брызги шампанского. Но этого так и не произошло. В фильме сценарист Э. Тополь упорно гнёт свою линию философии: важен не результат, а поиск, служение, вера и надежда. Тут как у Каверина: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

В последнем монологе в самолёте герой Баниониса говорит: «Значит, история оставляет нам имена победителей. А сколько таких же далеко не бездарных ушли и уходят в тупики… Часто кажется, что полгода, ну год и там вон за тем поворотом уже открытие, мы идем год, два, десять, теряем близких, не видим ни зим, ни весен, а потом оглядываешься – всё, в итоге старость и жизнь утекла… Сейчас я понял, что вся моя жизнь была только прологом – приближением к открытию. Мы сделаем его! Теперь сделаем!» Вот так далеко не пафосно, но с надеждой, оканчивается фильм.

В картине играют известные Валерий Носик, Фёдор Одиноков, Юрий Назаров. А ещё засветились две красавицы. Правда роли им достались небольшие. Но общий типаж женщин в картине какой-то похожий. Все брюнетки и все первейшие красавицы: Прохоренко, Печерникова, а также Ирина Лаврентьева и Гражина Байкшите.

Стоит отметить изумительную музыку к фильму Вадима Бибергана. Она великолепно идёт фоном, прекрасно звучит в ресторане, радуя слух джазовыми аккордами, и особенно дивная музыкальная композиция звучит, когда по снегу бежит счастливая героиня красавицы Жанны Прохоренко, которую скоро убьют. Здесь и сцена, и настроение музыки напоминают купание в снегу Кардинале и Марцевича в «Красной палатке».

Да, многое осталось недосказанным в фильме, но всё равно остаётся очень приятное, хоть и грустное впечатление после просмотра. Конечно мифический элемент анселий тут не причём. Этот миф дается в фильме как некая недостижимая пока цель. Но открытие «формулы жизни», сделанное героем, хотя бы и в конце жизни — это уже немало. И для проницательных зрителей такой финал прекрасен.

Как жил и ушёл замечательный советский актёр Александр Январёв, игравший «плохих парней», но всё равно обожаемый зрителями

Как жил и ушёл замечательный советский актёр Александр Январёв, игравший «плохих парней», но всё равно обожаемый зрителями